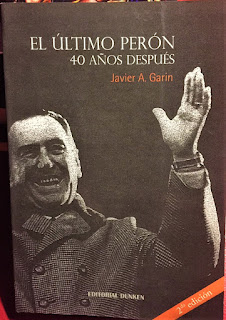

El peronismo luego del traspié electoral de 2023. Apuntes para su reconstruccion. Por Javier Garin.

Por

Javier Garin.

Historiador.

Autor de “El último Perón”.

Se equivoca quien

piense que el peronismo ha sido derrotado de manera ilevantable por una

adversidad electoral, que sólo expresa un momento en la historia del país y del

humor social. El peronismo puede estar golpeado, y aún en crisis, pero dista de

haber sido aplastado y suprimido, como desearían sus enemigos.

Desde su surgimiento,

el peronismo se constituyó en un elemento permanente de la vida política y

social argentina. Es una cultura política y un “movimiento”, como lo concibió

su fundador. Nunca la organización partidaria llegó a ser la clave del

fenómeno: siempre el “Partido” fue más bien una estructura organizada y

sostenida por motivos legales, pero muy lejos de representar la articulación

central del peronismo. En su momento el propio Perón definió a los trabajadores

organizados como la “columna vertebral del movimiento”: la evolución del empleo

y la ocupación en las últimas décadas -con los trabajadores desocupados y

subocupados, informales y no sindicalizados, las cooperativas y la mal llamada

“economía popular”- hizo que la representación sindical perdiera su centralidad

e importancia y disminuyera su peso en el conjunto. Pero ni aún en sus tiempos

de esplendor el sindicalismo ocupó la totalidad: Perón también dejó en claro

que apostaba a una construcción por encima de los sindicatos y sus estructuras,

que el peronismo no era un “Partido Laborista” (aspiración de Cipriano Reyes,

no de Perón), como tampoco era un partido “clasista”, y vio con recelo (por el

excesivo poder que les conferían) el otorgamiento de las obras sociales a los

sindicatos bajo la dictadura corporativa de Onganía. La pretensión de

representación del peronismo comprendía al menos parcialmente a los sectores

medios, empresarios nacionales, Fuerzas Armadas, cristianos católicos y no

católicos, nacionalistas, radicales alejados de su matriz, socialistas de la

izquierda nacional, conservadores populares, etc. En los años 70, Perón

celebraba el éxito de la expansión de su doctrina y arraigo en la sociedad

argentina con una célebre humorada: “peronistas somos todos”. Eran los tiempos

en que se reemplazaba una de las veinte verdades por el novedoso apotegma

unificador: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Tiempos

en los cuales el propio Perón insistía en la necesidad de “institucionalizar”

el movimiento, dándole una estructura permanente y despersonalizada (porque los

hombres pasan, pero “la organización vence al tiempo”) y en que se atribuía a

sí mismo un rol por encima de las identidades políticas, por encima del propio

peronismo, en su sueño de un gobierno de Unidad Nacional. A un viejo opositor

militar que se le acercó declarando que con el tiempo se había vuelto

peronista, le respondió: “Pero usted siempre en la contra: se viene a hacer

peronista justo cuando yo estoy dejando de serlo.” Y Perón, efectivamente, aspiraba

por entonces a trascender el peronismo, a convertirse en una suerte de Padre

Nacional, capaz de disolver en su abrazo todas las contradicciones

preexistentes. Por entonces es que sostenía la necesidad de superar la concepción

histórica basada en antagonismos e integrar en un relato nacional común a todos

los componentes de la nacionalidad: unitarios, federales, rosistas, liberales,

radicales, conservadores, peronistas, como expresiones de la lenta construcción

de la nacionalidad, con sus errores y sus aciertos. Eran los tiempos en que se

tomaba como definición general la frase de Gattica, luego adoptada por Osvaldo

Soriano en una de sus novelas: “yo no hago política, yo soy peronista”. El

peronismo trascendía la política, era una forma integradora de ser argentino.

En el escenario político no había más que dos posibilidades: peronismo y

antiperonismo. Con el señero abrazo de Perón y Balbín que intentaba

desarticular la hostilidad acérrima en el campo popular, el antiperonismo

cerril debía refugiarse cada vez más en los cuarteles y los gobiernos de facto

o proscriptivos por su incapacidad de conquistar a las mayorías. La última

dictadura militar, aunque se presentaba como “anticomunista” e invocaba la

finalidad de exterminar la “subversión”, se propuso en realidad, sin

conseguirlo, producir por la violencia un “cambio cultural” que desterrara para

siempre al peronismo. (Es dable señalar que el discurso del antiperonismo sobre

el “cambio cultural” que -a su criterio- resultaría imprescindible para

“sanear” la Argentina ha sido una constante hasta el presente; en tiempos de la

“Fusiladora” llegó al extremo ridículo e ineficaz de prohibir por decreto la mención

de Perón, la marcha y los símbolos partidarios; en la actualidad subsiste como

aspiración discursiva del antiperonismo, como inveterada ilusión de que

mediante la combinación del bombardeo mediático permanente y la instauración de

gobiernos antiperonistas “salvadores” -que nunca salvan nada sino que todo lo

empeoran-, logrará alguna vez desterrar el fenómeno social del peronismo).

Aunque la dictadura no

logró su objetivo de desperonizar el país, sí afectó profundamente la forma de

ser del peronismo histórico. La crisis que hoy vivimos es la del peronismo

post-dictadura, una versión de peronismo que, tras la muerte del líder, asumió

distintas formas, erráticas, contradictorias entre sí, a veces mutuamente

enemigas, siempre insuficientes: quiso ser socialdemócrata keynesiana con

Cafiero, neoliberal con Menem, populista conservadora con Duhalde, de

centroizquierda nostálgica de la “lucha armada” bajo el ultrakirchnerismo,

progresista edulcorada con Alberto. Quiso representar al movimiento obrero o

dejarlo a un lado según la ocasión, asociarse con las finanzas y el campo o

pretender combatirlos, invocar la producción nacional y las industrias y a la

vez promover el modelo agroexportador como base de la renta nacional, convocar

a las grandes mayorías o abrazar a las ínfimas minorías, “otorgar”

magnificentemente “nuevos derechos”, a veces descuidando los “viejos derechos”,

e incurrir en múltiples variantes, algunas acertadas, otras no tanto, pero eso

sí, buscando mantener o ampliar su base de representación social, porque el

peronismo puede mutar todo el tiempo, pero nunca resigna su vocación

mayoritaria. Es vario, diverso, multiforme, vivaz, cambiante, se renueva, se

repliega, vuelve a nacer y se convierte en una eterna pesadilla para el sueño

gorila de eliminarlo. En todas partes hay al menos un peronista… ¡incluso entre

los gorilas! ¡Cuánto mejor haría, en términos de ahorro de energía, la parte

antiperonista de la sociedad, si en vez de querer suprimirlo se resignara a

aceptar su existencia y convivir con él: si en vez de procurar eliminar lo que

considera son las bases de supervivencia del peronismo y arrasar sus logros, se

limitara a aprovecharlos! La justificación de esa permanente “tabula rasa” es

que (pretextan) el peronismo no sería democrático, y cuando ya no puede

sostenerse más que no es democrático -porque siempre se sometió a la voluntad

popular-, se dice que no es “republicano”, es “populista”. En la palabra

“república” se intenta connotar la resistencia ciudadana liberal e

individualista frente a las pretensiones autoritarias de una supuesta hegemonía

peronista-colectivista que todo lo intenta someter a su control y voluntad; en

el anatema “populismo” se cifra todo lo negativo que a su juicio tiene el peronismo:

no importa qué realidades englobe la voz “populismo” en el resto del mundo, en

Argentina “populismo” es, para ellos, el peronismo y nada más que el peronismo,

porque en definitiva “populismo” es meramente lo popular. Maradona es

populista, el Papa es populista, la cumbia es populista, el tango es populista,

el asado es populista, y si se comiera masivamente guiso de lentejas, las

lentejas serían una aberración populista a combatir.

Pero si el antiperonismo

no puede destruir al peronismo, es el propio peronismo quien puede hacerlo de

diversas maneras, y casi lo logra más de una vez. En los años setenta el mal

llamado “peronismo de izquierda” se dedicó a combatir a Perón (autotitulándose

paradojalmente sus “soldados”), asesinar a Rucci, pasar a la clandestinidad, promover

la lucha armada contra un gobierno democráticamente elegido que supuestamente

integraba, cometer atentados varios, coincidir con la ultraderecha violenta de

la Triple A en la tarea de sembrar el país de violencia; y resultaron vanas las

advertencias del anciano Perón de que, por ese camino, se daría la excusa para

un golpe de Estado que arrasaría todas las conquistas y consumaría un baño de

sangre (como efectivamente ocurrió en 1976: Perón lo había anticipado tres años

antes sin ser escuchado). La increíble disputa por la conducción primero y

después por la herencia de Perón por parte de los sectores violentos de

izquierda y derecha, y la concepción aberrante y suicida del “cuanto peor,

mejor” arrastraron al país a la antesala del momento más trágico de su

historia: la dictadura terrorista de Estado, que usurpó el poder proclamando

falsamente que venía derrotar a una subversión ya derrotada y en realidad

llevando adelante una obra criminal de destrucción de la militancia popular y

las conquistas sociales mediante el secuestro, la detención arbitraria, la

tortura y el asesinato sistemáticos. Como luego veremos, el golpe del 24 de

marzo de 1976 fue la verdadera bisagra de la historia argentina, mucho más que

el golpe de 1930 o el de 1955.

El segundo momento de

autodestruccion peronista tuvo la apariencia engañosa de un triunfo y un

aggiornamiento, bajo la excusa de la caída del comunismo y el alineamiento

automático con los Estados Unidos. Fue el gobierno de Menem: un gobierno surgido

del seno del peronismo, que gozó de un fuerte respaldo popular y que usufructuó

en sus primeros años la cucarda legítima de haber derrotado la hiperinflación de

Alfonsín y dado estabilidad a la economía mediante la Ley de Convertibilidad de

Cavallo, con un notorio aunque pasajero auge de consumo, sostenido en el ingreso

de divisas por las privatizaciones y en la apertura indiscriminada de las

importaciones. El capital simbólico del peronismo fue puesto a prueba por la

audacia de Menem, que se abrazó con el golpista almirante Isaac Rojas, indultó

a represores y líderes de la lucha armada, liquidó las empresas fundadas por Perón,

abandonó la Tercera Posición, acusó a sus críticos de “quedarse en el 45”,

adoptó el neoliberalismo, festejó la humorada de Neustadt de que debía

reemplazarse en la marcha peronista la consigna de “combatir al capital” por “seducir

al capital”, etc. Fue la mayor tentativa de reconversión del peronismo a un

movimiento de base popular e ideología neoliberal-conservadora, tentativa

exitosa, acompañada en las urnas, hasta que se arribó a la crisis gradual del

sistema erigido por Menem-Cavallo a partir de 1995, con una creciente pérdida

de fuentes de trabajo, el avance de la desocupacion y subocupación, los primeros

piquetes, los primeros planes sociales auspiciados por el Banco Mundial, la

multiplicación de los “conurbanos de miseria” (Rulli dixit), el clientelismo

como forma de contención y control social, el reemplazo de la noción de “Justicia

social” por la de “inclusión social” como meta redistributiva, etc. El sistema

estalló en 2001, bajo un gobierno no peronista, pero que aceleró y puso al

descubierto con su impericia las fallas ocultas, los “vicios redhibitorios”, la

“amenaza de ruina secreta”, del modelo instaurado por los “aggionadores”

noventistas del peronismo.

El peronismo se

resignificó a partir de 2001, primero de la mano de Duhalde y luego de Nestor

Kirchner. Aunque el antiperonismo pone énfasis en el “envión externo”, el “alza

de las commodities”, como factores objetivos que a su criterio restarían mérito

a la milagrosa recuperacion del país que inició la gestión económica de Lavagna

con Duhalde y consolidó Kirchner en su primer gobierno, resulta inocultable que

hubo muchos aciertos en las decisiones políticas que llevaron a ese supuesto “milagro”,

o que lo facilitaron y aprovecharon. Sin embargo, aun en ese momento de recuperación

y resignificación del peronismo, comenzaron a labrarse las fallas e

inconsistencias, profundizadas en el segundo gobierno de Cristina, repentinamente

dogmatizado por una extraña retórica de “izquierda”, tras la muerte de su mucho

más pragmático esposo, que condujeron a las derrotas de 2013, 2015 y finalmente

2023. Derrota esta última que se parece demasiado a una verdadera crisis de

supervivencia, pues, como veremos se produjo luego de una serie de yerros

autodestructivos y ante un rival que proclamó abiertamente las mayores ofensas

concebibles contra el sentido común democrático y contra el peronismo en su

conjunto y que, a pesar de ello, o por su causa, fue respaldado en las urnas.

Victorias y derrotas,

alternancia en el poder, no serían algo llamativo en ninguna democracia del

mundo, sino parte de la normalidad institucional, si no fuera porque el

antiperonismo renueva cada vez, en cada regreso al poder, el vano sueño de la

definitiva destrucción del peronismo, de la eliminación de su obra y sus

conquistas; si no fuera porque el odio político, sectorial y de clase, los

empujan irremisiblemente a intentar la destrucción simbólica, material y

política del adversario: intención dolosa que ellos mismos se encargan de

atribuir al peronismo, pero que son ellos quienes cobijan y acarician con

delectación.

Aunque el peronismo es

derrotado a causa de sus errores, a veces graves y groseros, lo que se busca

combatir en los interregnos antiperonistas son, por el contrario, sus aciertos.

Razones de prudencia política impidieron a los

eventuales personeros del antiperonismo precedente expresar con claridad sus

reales ideas y sus fines más agresivos. La novedad de Milei, es que los ha

proclamado a los cuatro vientos. Y lo preocupante para el peronismo, lo que realmente

debería motorizar una revisión y una autocrítica integral y profunda, es que

haya podido triunfar en las urnas un candidato que ha proclamado cosas tales

como: una motosierra para simbolizar el ajuste salvaje; un revisionismo histórico

que sitúa en 1916 -con las primeras elecciones libres y democráticas de

Argentina, por aplicación de la ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y

obligatorio- el comienzo de la decadencia argentina; la reivindicación del

terrorismo de Estado, caracterizado como meros “excesos” en una “guerra sucia”;

la idea de que la Justicia Social es una “aberración”; la descripción del

peronismo como una variante del comunismo, un comunismo disfrazado; la

descalificación del Papa Francisco como “comunista” y “representante del maligno”;

el retorno al lenguaje cavernario de los represores de la última dictadura; la

denostación de Evita, responsabilizándola de la decadencia argentina por su idea

de que “donde hay una necesidad nace un derecho”; la consagración de las

doctrinas neoliberales y anarcocapitalistas que ningún país ha aplicado jamás y

que los economistas serios consideran meras fantasías para la especulación

académica y no recetas viables; la dolarización lisa y llana; el imperio del

Mercado en absolutamente todos los terrenos de la existencia económica y

social, incluso en materia de compraventa de niños y de órganos; la negación -muy

en la línea de Trump y los falsos soberanistas- del origen humano de la crisis

climática global; las descalificaciones e insultos más groseramente

antidemocráticos y discriminadores, como llamar “mogólico” al que piensa

distinto, “viejos meados” a las personas de edad, etc. El triunfo del lenguaje

y los planteos “políticamente incorrectos”, desafiantemente “incorrectos”, no

es una novedad: es una característica de la mal llamada “nueva derecha” en todo

el mundo, pero no se había manifestado aún en Argentina. ¿Por qué resulta

preocupante para el peronismo? Porque interpela todo lo que se creía y afirmaba

acerca de lo “popular” y los límites que no debían transgredirse sin sufrir el

anatema de “piantavotos”; porque, en definitiva, desnuda una realidad social

que se nos había “escapado”, o que considerábamos meramente marginal.

Entre los “momentos bisagra” que marcan o

simbolizan cambios profundos que pasaron inadvertidos, no puede obviarse el fallido

atentado de los “copitos” contra Cristina. Notas periodísticas aseveraron que

la destinataria del ataque quedó hondamente conmocionada, afectada, no sólo por

el natural estrés post traumático de observar en los videos un arma dirigida

contra su cabeza, sino también por el hecho de que los frustrados asesinos

fueran gente muy joven, de clase media baja, trabajadores no calificados y en “negro”,

de humilde extracción, que habían llegado a odiarla tanto, y a identificarla

como la raíz de todos los males, creyendo que matarla -a riesgo de su propia

libertad y vida- era un acto patriótico comparable a gesta sanmartiniana, a

tenor de los mensajes que descubrió la Justicia. Aunque parece evidente que

esos jóvenes fueron manipulados y que existió detrás de ellos una conspiración

criminal cuyos cerebros la Justicia se ha mostrado remisa en identificar, el

sólo hecho de que los conspiradores pudieran haber reclutado a tales jóvenes

pone en evidencia, por un lado, el poder de manipulación de las redes sociales,

y por el otro, un sustrato real de insatisfacción, de hartazgo, de

intolerancia, de escepticismo, de intenso resentimiento. En los tiempos de

esplendor del ultra kirchnerismo, aquellos jóvenes no hubieran sido cooptados

por los conspiradores criminales para asesinar sino por la Cámpora para hacer

militancia barrial. ¿Qué sucedió? ¿No era que los jóvenes adoraban e

idolatraban a Cristina? ¿No se instituyó el imprudente voto a los dieciseis

años para capitalizar electoralmente la hegemonía cristinista y camporista en

los sectores juveniles y adolescentes? El atentado de los “copitos” desnudó una

trama de silenciosa expansión de la ultraderecha antiperonista en las masas

populares, en las juventudes marginadas y pauperizadas. Como la muerte de

Nisman preanunció la derrota electoral de 2015, el fallido magnicidio fue un

anticipo del triunfo de Milei.

Tras una dura derrota electoral a manos de un pregonero de antivalores,

es inevitable, además de necesario, efectuar una intensa y sincera autocrítica

de los caminos que llevaron al peronismo a este duro traspié. Parece claro hoy

que era casi imposible el triunfo, con una fuerte inflación, inestabilidad

económica, falta de divisas, pobreza en aumento, una presidencia signada por la

mediocridad y las luchas internas, y el asedio permanente de los principales

medios de comunicación, convertidos en el verdadero partido de oposición. Sin

embargo, contra todo pronóstico, el candidato peronista y ministro de Economía

Sergio Massa estuvo a tres puntos de triunfar en primera vuelta y alcanzó unos

milagrosos 44 puntos en el balotaje: cosa bien singular para un gobierno que

los medios hegemónicos pintaban como desastroso

y al que auguraban quedar afuera incluso del balotaje. A tal punto se cargaron

las tintas sin el menor sonrojo que La Nación, en un editorial, llegó a calificar

a Alberto Fernandez como “el peor presidente de la historia” (sic). ¿No es un

poco mucho llamarlo así en un país que padeció a dictadores como Uriburu,

Justo, Aramburu, Onganía, Videla, Galtieri, y a presidentes tan malos como De

la Rúa o Macri? Pero, según La Nación, Alberto fue el peor de todos. Si hubiera

sido tan malo, habría al menos destacado en algo, en vez de ser una tranquila

medianía. Pronto veremos si todo fue tan

calamitoso como lo presentaban; pero más allá de los análisis mitigadores, objetivamente

una situación económica nada favorable y una dosis considerable de fastidio

tornaban más que difícil el triunfo electoral peronista y que hubiera

significado tal vez, con la conducción de Massa, una renovación exitosa, o

menos traumática, de la principal fuerza política de la Argentina, cuya

conducción daba muestras de agotamiento desde antes de 2015, y que sólo había

sobrevivido merced a la pésima experiencia del macrismo, por aplicación del

célebre apotegma peroniano: “No es que nosotros seamos buenos, es que nuestros

contrarios son tan malos…”

La autocrítica post derrota es ámbito

propicio para las venganzas de diversa índole y los inacabables (además de

estériles) pases de factura. Quienes malquieren a Cristina dirán que ella es en

definitiva la responsable; los peronistas más tradicionales apuntarán contra

las zonceras de la Cámpora; los ultrakirchneristas no tardarán en señalar

traidores y defecciones; los que odian a Massa dirán que la culpa es de la

tibieza del candidato; los sindicalistas se quejarán de no haber sido

escuchados; los movimientos sociales clamarán por la defraudada santidad de los

pobres; todos coincidirán en menoscabar a Alberto, quien hizo méritos en

términos de inoperancia para cosechar sufragios negativos por doquier, aunque

no siempre enteramente justos. Los conservadores en temas sociales achacarán

culpas al feminismo o las políticas de género y los progresistas al

conservadurismo larvado; cada cual aprovechará para enrrostrar al peronismo

derrotado el pecado original de las opiniones que no comparten. Este ejercicio

–aunque en algunos casos puntuales revista apariencias de razón- dista de ser

útil, como tampoco lo es el repartir culpas individuales por los yerros

colectivos.

En las líneas que siguen

procuraremos evitar en lo posible los señalamientos individuales y nos

limitaremos a algunas reflexiones con intención constructiva, basadas en una

premisa: reconstruir el peronismo implica siempre, de alguna manera,

reflexionar sobre sus orígenes y razón de ser. Nunca se puede emprender este

camino si se pierde vista el legado duradero y no envejecido del fundador del

movimiento. Sostendremos asimismo una premisa: no se reconstruye el peronismo

con menos peronismo sino con más. Y trataremos de mostrar que, sin pretender

congelar el peronismo en doctrinas de otras épocas, los fracasos del peronismo

post-dictadura se vinculan con ciertas traiciones, incomprensiones o abandonos

de las concepciones de Perón, a quien en distintos períodos se intentó tachar

de caduco o superado, sin que se proveyera algo realmente superador.

Comentarios

Publicar un comentario